フラックス洗浄剤の選び方と適正化のポイント(洗浄性と安全・環境対応)

フラックス洗浄剤の見直しや、新規検討の際に知っておきたいポイントをご案内いたします。

1 | はじめに~SDGs(Sustainable Development Goals)と電子デバイス洗浄の関係性~

電子デバイス(エレクトロニクス)洗浄の目的として、

1)余剰な化学成分等の除去

2)後工程における物理的阻害の回避

があり、様々な不良(導通不良・接合不良・マイグレーションなど)の要因を取り除き信頼性を確保するためには洗浄は必須とされています。

近年、パワー半導体や制御基板などといったエレクトロニクス分野においても、各メーカーは環境対応の取り組み(SDGs)が求められています。また、洗浄剤の法令遵守と安全対応でも記述したように、欧州連合のRoHS指令やREACH規則などの環境規制だけでなく、化学物質の取り扱いの強化もされており、作業者の健康リスクや環境負荷の低減のため、電子デバイスにおける洗浄でも様々な観点から適正化の要求がなされています。

半導体・エレクトロニクス分野におけるSDGsの例として、

- 各製造機器の省電力化

- はんだペースト / フラックスといった接合材料の低温域での運用

- 使用原材料の適正化

- 副資材の有効活用 など、さまざまな観点で社会貢献ができます。

上記2点(洗浄性と環境・安全への対応)の両立を実現するための

フラックス洗浄剤のあり方や、洗浄剤選定・適正化の際に知っておきたいポイントをご案内します。

2 | 今求められている電子デバイス洗浄技術

電子デバイス分野の進化に伴い(AI・IoT・EV・5G/6Gなど)洗浄そのものが難化しているだけではなく、環境・安全への対応も厳格化しているなか、今求められている電子デバイス洗浄技術の特性は多岐に渡り、難易度は増しています。

| 技術事項 | 背景など |

|---|---|

| 低スタンドオフ洗浄 | 高密度実装・多層構造物の汎用設計 |

| イオン残渣 | 活性剤量の増加・有機酸・アミンへの添加(脱ハロゲン) |

| 複合型金属塩 | はんだ合金組成の変化・活性剤の多様化 |

| 耐熱性難溶物質 | アミド化合物などの有機溶剤に難溶な物質の添加 |

| 耐候性難溶物質 | 弾性・水溶性ポリマー等の除去難解な物質の添加 |

| 接合安定性 | ワイヤーボンディング、モールディング強度の向上 |

| 表面処理 | コーティング形成の維持、外観不良の防止 |

| ライフ(寿命) | SDGsをはじめとする環境取り組み、コストダウン |

3 | フラックス洗浄剤の適正化ポイント

フラックス洗浄剤の適正化のポイントとして、まず、洗浄剤は用途・目的に合わせて選定しましょう。

適正化する上でのポイントをご紹介します。

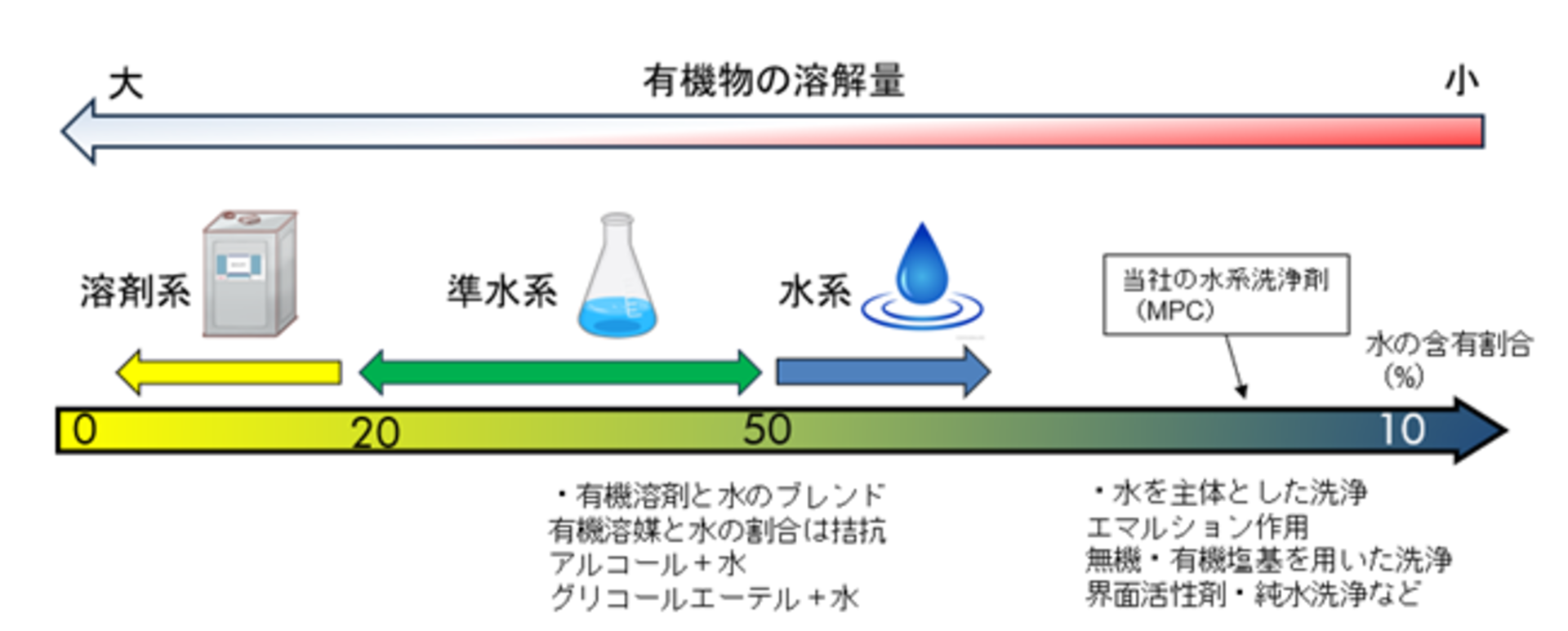

水系・溶剤系ともにメリット・デメリットはありますが、傾向として環境問題改善と健康被害軽減のために溶剤系洗浄剤の使用を中止または削減する企業が増えています。

▼関連ページ:洗浄剤の種類と水系洗浄剤の特徴をご案内▼

水系洗浄剤とは?

3.1 | 洗浄性

求める清浄度に合わせて選定しましょう。

一般的に溶剤系洗浄剤は有機物由来のコンタミネーションの溶解力が強く、洗浄性が高いといえますが、近年の高機能型はんだペーストは耐熱性や経時安定性をより向上させるため、様々な物質が添加されるようになっており、その多くは有機溶剤であっても溶解が容易ではなく、力不足となってしまう場面が増加しています。

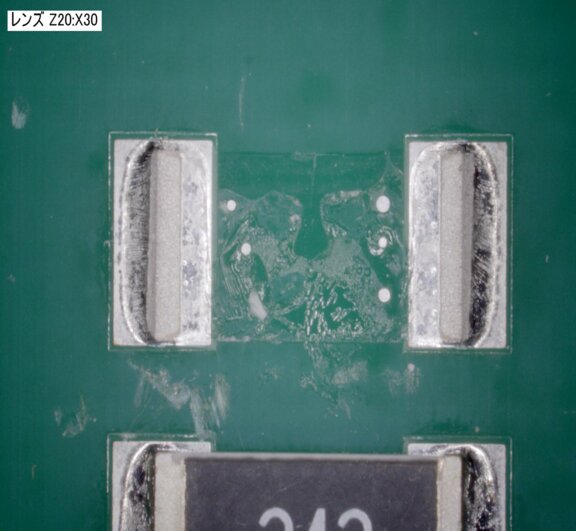

□洗浄事例(チップ抵抗下部の洗浄性)

【サンプル基板の仕様】

はんだペースト

耐熱性強化型ハロゲンフリー

評価対象

3216コンデンサ

低スタンドオフ高さ20µm

洗浄方法

超音波

洗浄条件

洗浄液濃度 100%

温度 65℃

時間 10分

洗浄方法

スプレー

洗浄条件

洗浄液濃度 15%

温度 65℃

時間 10分

また、シミ・腐食といったような課題の1つの要因となる「イオン残渣」の課題が生じている場合は、水系洗浄剤でのアプローチは非常に有効と言えます。高機能化したフラックスには高活性な活性剤が使用される傾向にあり、洗浄時に完全に除去できない場合は大きな影響を与えてしまう事となります。有機成分の溶解性に優れますが、イオンのような極性物質の溶解性に制約が伴う「炭化水素」や「ハロゲン系洗浄剤」が多用されているパワーデバイス洗浄において、これらの課題は顕著となっており、洗浄剤の見直し機運が高まっております。

ベアチップ上に形成されたシミ(イオン残渣)

3.2 | 材料適合性

一般的な理論として、洗浄力が強い場合、素材に与えるダメージも強い傾向があります。弊社としては生産工程におけるトラブルなども考慮し、洗浄時間の最低10倍の時間で浸漬し、影響がないことを確認することをおすすめします。

特に、

- 電解コンデンサやセラミック部品

- 水晶振動子を搭載した部材

- 0402以下のチップコンデンサや抵抗

- 125μm以下の極細ワイヤーを含むパワーデバイス などには注意が必要です。

これらの部材では、超音波洗浄が適さない場合や、液体との接液時間制約が生じる場合もあるため、洗浄剤の選定の際は、洗浄工程全体の適合性を慎重に検討する必要があります。

適正な洗浄剤選びと工程設計により、素材の保護と高い洗浄性を両立しましょう。

3.3 | 安全性

日本国内における洗浄剤に関連する法令として、

「労働安全衛生法(安衛法)」、「消防法」、「毒物及び劇物取締法」、「大気汚染防止法(VOC規制)」、「有機溶剤中毒予防規制(有機則)」、「PRTR制度」、「水質汚濁防止法」等があります。

各法令を考慮して選定しましょう。さらに、海外(アメリカ・中国・欧州など)でのVOC規制は更に厳しいため、製品の輸出等がある場合は、精査する必要があります。

~各国の法令規制による日本への影響例~

- 環境負荷の大きい洗浄剤は海外で輸入通関が難しく、海外での使用が困難

- 法令順守の観点から環境や人体に高負荷となる洗浄剤を使用しない方針を掲げる企業が増加しており、最悪の場合は取引自体を見直しされてしまう

- 洗浄を前提に製品設計されていないので、いざ洗浄が必要になった際に、洗浄で傷んでしまう部材も多く、より洗浄を困難としている

▼関連ページ

洗浄剤の法令遵守と安全対応

3.4 | ライフ(洗浄剤寿命)

洗浄剤を長く使用できること=洗浄剤のライフと定義づけられます。

洗浄剤の溶解特性を利用した洗浄工程において、洗浄剤のライフを定義づけしようとした場合、「溶解量」=「洗浄剤ライフ」とみなされることが多いです。しかし、「溶解力」だけではなく、洗浄物理力(洗浄方式・加温状態)も含め、総合的に判断する必要があります。

清浄度を維持するために洗浄交換頻度を高くしないといけないのでは、「洗浄剤ライフ」の延命にはつながりません。

▼関連ページ

溶剤系洗浄剤によるフラックス洗浄の落とし穴

3.5 | ランニングコスト

洗浄剤自体の価格だけではなく、廃液処理や液交換作業なども考慮したランニングコストを確認することが大事です。

液単価が安価でも、ランニングコストを計算した時に想定よりも高くなる場合もあります。

▼MPC®洗浄剤の紹介

| 洗浄性 | コンタミネーション(フラックス)を流動化させ、効率的に液の置換性を確保することが可能で、有機性コンタミネーションを剥離しながら急速洗浄できる効果があります。コンタミネーションが高付加となってもなお洗浄性を維持しながら再付着を防ぐ効果が得られ、難溶性の傾向にあるアミド化合物や高機能性ポリマーといった新素材にも柔軟に対応が可能です。 |

|---|---|

| 安全性 / 環境対応 | ゼストロン独自の技術を使ったMPC®洗浄剤は、構成成分の80%以上が水のため、低VOCを達成しており、VOC強化が進められている中国の洗浄剤における検討基準値である100g/L以下での洗浄にも対応可能です。各国の法令に準拠したグローバルな対応が可能です。 |

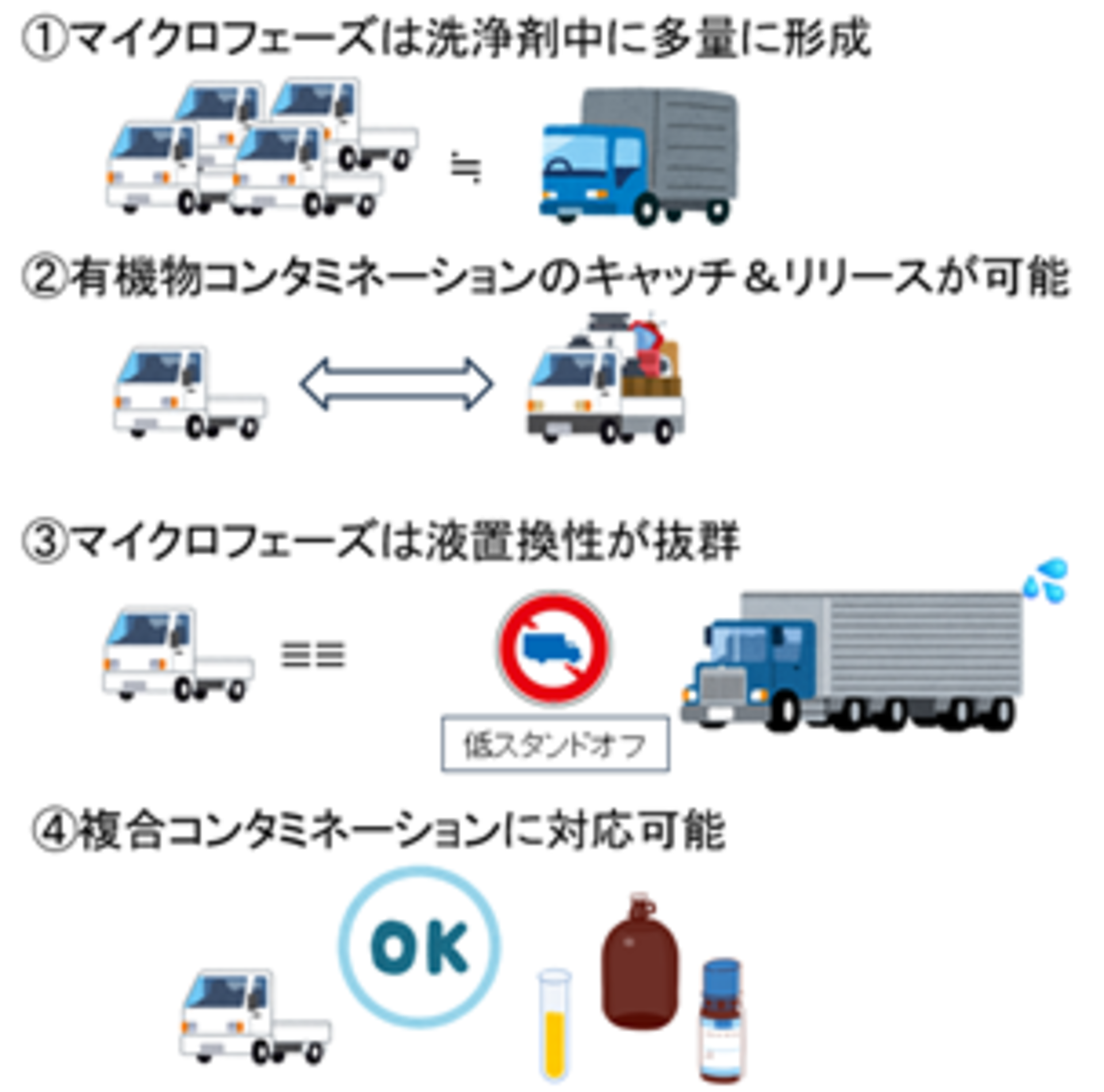

MPC®洗浄剤は水系洗浄剤でありながら、フラックスのような有機コンタミネーションを系中に取り込み連続的に洗浄ができる画期的な洗浄機構を有しています。溶剤系洗浄剤のように瞬時に多量のフラックスを取り込む事は難しいのですが、MPC®洗浄では多量に発生させている多くのマイクロフェーズで同等の作用を実現でき、取り込んだ有機物成分をリリースできるのが最大の特徴です。

蒸留再生や膜交換などの技術とは異なり、

MPC®は洗浄剤自体に自浄機構がある唯一無二の技術と言えます。

MPC®の効果によりフラックスが流動化している様子

このような特性から連続的な洗浄効果が得られ、安定的な洗浄性が持続できます。また、水系洗浄剤なので昨今課題となっているイオン残渣にも有効的なアプローチが容易で、同様に課題となりうる金属塩洗浄(Sn塩)に対しても有効性が得られます。

「剥離洗浄」は、溶解だけに依存しない新しいフラックス洗浄技術です。

本動画では、水系洗浄剤による剥離作用の仕組みと、アセトン洗浄との違い、難溶性フラックス除去や洗浄剤長寿命化につながる特長を解説します。

動画で確認したい方は、水系フラックス洗浄における「剥離洗浄」とは?|アセトンとの比較動画をご参照ください。

5 | ゼストロンの清浄度評価サポート

当社の分析センターには、マイクロスコープ、FT-IR、イオンクロマトグラフィー、SEM-EDXなどの観察/分析装置があり、経験が豊富な専任スタッフが洗浄後の清浄度評価や、洗浄後に不具合が起きている場合の原因分析などをお手伝いいたします。

また、必要に応じて分析結果を踏まえた洗浄プロセスの最適化・構築もご提案いたします。

電子デバイス洗浄に際しての分析手法に関して、お困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

洗浄から清浄度分析までワンストップで

洗浄を検討するにあたって、洗浄剤だけでは完結しません。

弊社は洗浄剤メーカーではありますが、ワークに適した洗浄方式を選択するこ と、そして洗浄後の分析も重要と考えています。

そのため、洗浄剤のご提案だけでなく、洗浄方式の選定、清浄度分析もサポー トさせていただきます。